「香典返し」は、お通夜や葬儀にお供えいただいた香典に対するお返しです。

お礼の挨拶文とともに品物を贈りますが、品物にはさまざまなものがあります。

これらの品物を贈ることで、亡くなった方やそのご家族からの感謝の気持ちを表します。

同じようにお渡しする「引き出物」は、お供えいただいた品物に対するお返しです。

お返しとしては同じでも、意味としては違うのですね。

ただし、現実には、この二つを使い分けしないことが多いようです。

そこで今回は、香典返しについてお渡しする時期と、同封するお礼の挨拶文の文例をご紹介します。

お礼の挨拶文は、手紙やはがき、封筒などに書かれるもので、感謝の気持ちを伝えるために重要な役割を果たします。

どんな内容の挨拶文を書いたら良いのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。

香典返しを渡すのは四十九日の忌明け?それとも当日?

(渡す日は地方によって異なる)

香典返しは、故人のご冥福を祈り、お返しをする大切な儀式です。

①北海道・東北・関東など

・・・お通夜・葬儀当日に香典返しを渡す「当日返し」が主流です。

当日返しの場合は、高価ではない品物をセットにしてお礼状を添え、受付時に渡すことが多いです。

その際、故人の家族からのメッセージを添えると、より一層心温まる贈り物になります。

②その他の地方

・・・四十九日の法要のときに出席者に渡すことや、法要に出席していない人にも忌明けに贈ることもあります。

このように大きく分けて二通りありますが、渡すタイミングについては、それぞれの地域の慣習に従った方が良いでしょう。

葬儀屋さんに確認して、どの時期に贈るか決めましょう。

香典返しを四十九日の法要で渡す時に準備することは?

(香典返しの金額相場は?)

①香典の半額程度が目安

・・・香典返しの金額相場は、いただいた香典の半額程度が目安で、3,000円~5,000円の品物をお返しするのが一般的です。

四十九日の法要で香典返しをお渡しする場合、法要に出席していない方に、忌明け後に宅配などで贈る場合も同じです。

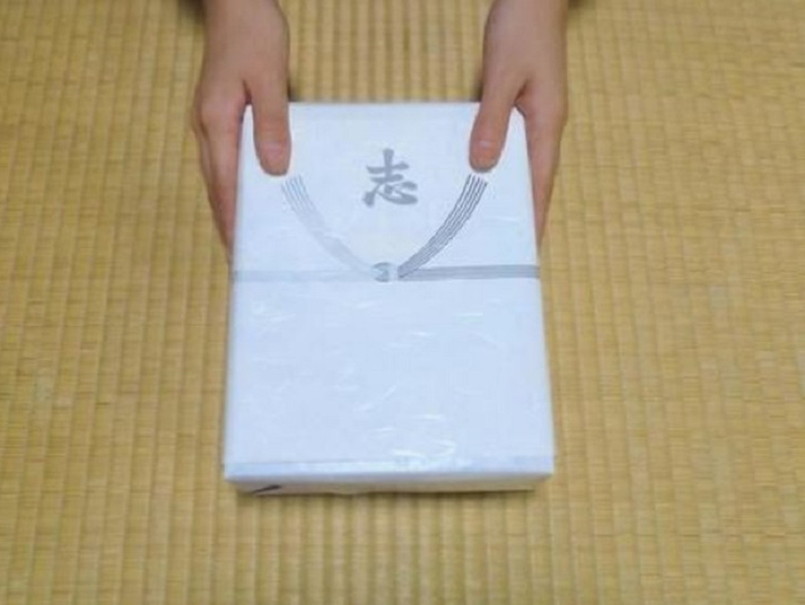

(香典返しの品物は?)

香典返しの品物は、不祝儀は後に残さないという意味も兼ねているので、形として後に残らないように、お菓子、お茶、調味料、飲み物、洗剤、シイタケなどを選ぶのが一般的です。

また、故人の方が好きだったものや、故人のお住まいの地域の特産品などを選ぶことも良いでしょう。

そして、香典返しには、挨拶文を添えることが一般的です。挨拶文は、故人のご冥福を祈るとともに、香典をいただいたことに感謝の気持ちを表すものが良いでしょう。

香典返しの挨拶文の文例を教えて?

(四十九日法要に出席した方への挨拶文例)

①謹啓

・・・頭語

②先般 父〇〇儀 永眠の際にはご多忙中にもかかわらずご鄭重なるご芳志を賜り誠に有難く御礼申し上げます

・・・葬儀のときの香典のお礼。

ここでは、相手に伝えたいことを具体的に示しています。

③おかげをもちまして○月○日に四十九日の法要を滞りなく相営むことができました

・・・法要が無事に済んだ報告とお礼を述べます。

ここでも、相手に伝えたいことを明確に示しています。

④本来であれば拝眉の上御礼申し上げるべきところですが略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます

・・・直接会うべきところを書中で終わらすことで、略儀の挨拶です。

相手に伝えたいことは、直接会えなかったことへの謝意です。

⑤つきましてはささやかではございますが供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしますので何卒お納めください

・・・品物を贈る言葉です。

ここでは、相手に贈る品物があることを伝えています。

⑥敬白

・・・頭語を使用したときは、結語を使用します。統一した方が良いです。

また四十九日法要に出席しなかった方への挨拶文も、同じ内容で意味が通じると思います。

ただし、出席しなかった方への香典返しは、出来るだけ早く送るようにしましょう。

1週間以内には送るようにするのがマナーです。

まとめ

香典返しをする際には、地域の慣習や相手の立場に合わせた対応が必要ですが、お礼の挨拶文は定型的なものでも構いません。

相手に伝えたいことを明確に示し、お世話になった人には、忘れずに義理を果たしましょう。